Лариса Самощенко

О классификации знаков и знаковых систем

В настоящее время

в работах по семиотике чаще всего используют классификацию знаков Ч. Пирса[1]

или знаков и знаковых систем А. Соломоника[2],

в основе которой лежит степень абстрактности используемых в них базисных

знаков, и, соответственно, степень отдаленности знаков от референтов.

В 2006 г. А.Соломоник и я в

статье «Архитектура знаковых систем» предложили ещё один,

более сложный вариант классификации знаков и знаковых систем, основанный на

степени их абстрактности, а именно:

Тип системы

|

Базисный знак

|

|

Формализованные

системы второго уровня |

переменные символы |

|

Формализованные

системы первого уровня |

символы с фиксированными значениями |

|

Системы записи |

иероглифы |

|

Языковые системы |

слова |

|

Образные системы |

образы |

|

Естественные знаковые системы |

естественные знаки |

Однако дальнейшие размышления по

поводу приведенной классификации привели меня к выводу, что она некорректна по

следующим причинам:

во-первых, потому,

что очередность появления знаков не может служить убедительным аргументом в

пользу данной классификации: «в фило- и онтогенезе человека и человечества в

целом первоначально использовались естественные знаки, затем иконы (образы),

потом слова, иероглифы и символы» [см. статью «Архитектура знаковых систем»].

Безусловно, письменность появилась гораздо позже, чем устная речь, но

утверждать на этом основании, что написанное слово «стул» дальше отстоит от

референта, чем произнесенное, по меньшей мере, нелогично;

во-вторых,

потому, что ступеней классификации может быть ещё больше. Например, существуют

два

подхода к определению тензора[3].

Первый, принятый в математической литературе, вводит тензор как полилинейную функцию от n 1-форм и

m векторов или как элемент тензорного произведения векторных

пространств. Второй, более распространенный в физической литературе, начинает с

представления тензоров в компонентах, а именно, тензор определяется как геометрический объект, который описывается

многомерным массивом.

В математическом подходе избегают использования

координатного представления тензоров, так как формулы в этом представлении

получаются громоздкими и не несут большой смысловой нагрузки. Уход математики от использования тензорных

индексов в какой-то мере аналогичен абстрагированию алгебры от конкретных чисел

и переходу к формулам, более ёмко отражающим суть оперируемых понятий [курсив

мой, Л.С.] Исходя из этого, следует опять надстроить классификацию знаков и

знаковых систем, так как математическое представление тензоров ещё более

абстрактно, чем физическое;

в-третьих, и это очень важно –

в рассматриваемой классификации смешаны сами знаки и их описания, которые могут

быть только знаковыми, то есть, смешаны стул как предмет мебели и слово «стул»,

его обозначающее. К тому же системы записи фактически представляют собой способы

фиксирования знаков, а не объекты, то есть способы означивания - семиозиса.

Ещё Ф. де Соссюр

разграничил понятия языка («кода») и речи («текста»), и в работах Ю.М.Лотмана[4]

содержится

аналогичное противопоставление - он отделяет «коды» от «текстов». При этом под

«текстами» понимается любое произведение на одном из языков культуры, а под

«кодами» - способы (правила и законы) перевода одних текстов в другие, способы

культуризации действительности. В теории информации также широко используются

понятия «код» и «сообщение»[5],

причем последнее можно отождествить с «текстом».

Указанные причины свидетельствуют о

необходимости пересмотра существующей классификации, с учетом разницы между

«кодами» (системами записи, используемыми в процессах переработки

информации) и «текстами» (сообщениями или объектами).

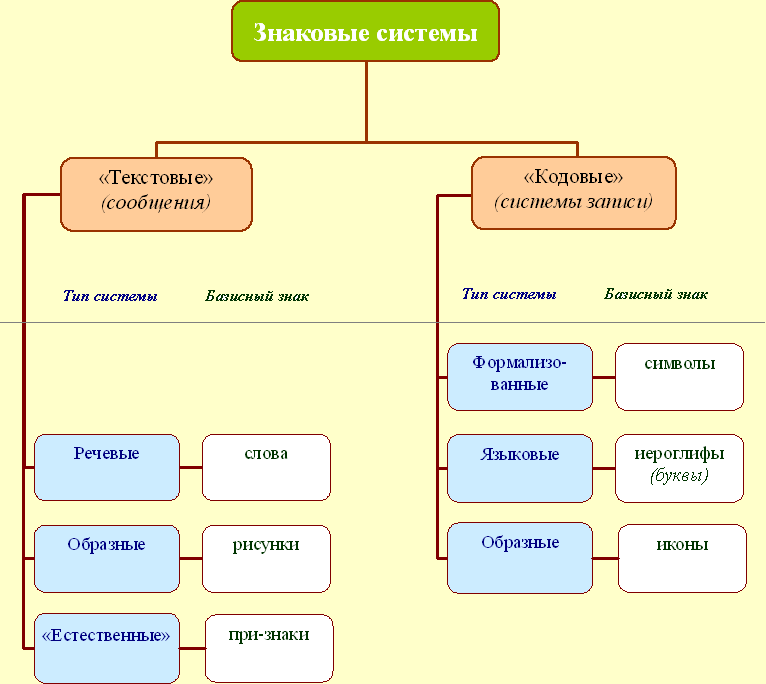

Знаки и знаковые системы, в первую

очередь, следует разделить на две группы:

·

текстовые (информационные, т.е.

сообщения) - следы на снегу, дорожные знаки, речь и музыку, деньги, знаки отличия,

дипломы, аттестаты и пр., и пр.; то есть знаки и их системы, заменяющие

предметы, сущности и явления;

·

кодовые - рисунки (образы, иконы);

буквы, слова, ноты, (иероглифы); математические и др. символы, а также правила

их использования (грамматика и синтаксис в самом общем – семиотическом смысле

этого слова).

Тогда определения знака (а, по моему мнению, знак (знаковая система) в философском смысле – это

форма существования представлений об онтологических или семиотических

референтах как в культуре в целом, так и в сознании отдельного человека. Как

пространство и время – суть формы существования материи, так и знаковые системы

– суть формы существования представлений о реальности) будут различными для двух этих ветвей

знаковых систем:

|

«текст» |

«код» |

|

ЗНАК – это материальный объект (явление, действие,

событие etc.),

который выступает в процессе коммуникации как представитель другого предмета,

процесса или явления. |

ЗНАК – это

условный графический символ, используемый для переработки, хранения и

передачи ненаследственной информации. |

Мы получили

дихотомическую классификацию, в которой основанием деления (основным признаком

классификации) является принадлежность знаков и их систем к текстам или кодам.

Тогда классификационная схема будет выглядеть следующим образом:

Основным признаком классификации

внутри каждой ветви, по-прежнему, будет квант абстрактности знака, но он должен

отражать не степень удаленности знака от референта, а широту охвата

онтологической или семиотической действительности.

В данном случае уместно использовать введенное Пирсом понятие экстенсионала (ekst), то есть множества объектов,

к которым применимо данное понятие – знаки, имеющие бόльший квант

абстрактности, описывают (представляют) бόльшие множества, и величина их

экстенсионала больше.

Говоря о классификации

знаков и их систем, необходимо учесть ещё одно обстоятельство - то, что Ч.Пирс

называет индексами, а А.Соломоник – естественными знаками, представляет собой

неотъемлемую часть онтологической реальности. Знаки создаются только людьми,

поэтому естественных знаков не существует, а есть лишь при-знаки, именно поэтому в вышеприведенной схеме слово

естественный взято в кавычки. Фактически то, что мы рассматриваем как при-знак, является следствием некоей

причины, то есть отражает объективно существующие причинно-следственные связи,

и не должно рассматриваться как знак в семиотическом смысле этого слова.

Поэтому при-знаками должны заниматься

(и занимаются!) соответствующие научные дисциплины, используя при этом знаковые

системы, но не семиотика, хотя применение семиотики необходимо при выборе

терминологии и обозначений в конкретной науке.

Например,

высокая температура тела является следствием того, что иммунная система

организма активизировалась, и в нем происходят некие нетривиальные процессы, то

есть отклонение температуры от среднего значения, является, как правило, признаком

заболевания. Однако интерпретацию этого факта осуществляет лечащий врач -

профессионал, длительное время изучавший причины, вызывающие то или иное

заболевание. Врач устанавливает причину заболевания, руководствуясь при этом и

результатами различных анализов.

Количество при-знаков исчислению не поддается, но

поскольку они отражают разнообразные причинно-следственные связи, то чем шире

круг признаков, с которым знаком человек, тем успешнее его жизнедеятельность,

эффективнее взаимодействие с природной и социальной средой обитания. Более

того, каждый человек непрерывно фиксирует каким-либо способом для себя и (или)

для близкого круга людей множество признаков, облегчающих их жизнь. Поскольку

эти признаки конвенциональны, удобнее назвать их индексами во избежание

путаницы.

Деление знаковых систем на две группы (текстовые и кодовые)

позволяет понять, почему знаки появляются сначала как индексы (признаки), а

затем приобретают всё большую абстрактность, но при этом, поскольку крайности

сходятся, приобретают свойства, присущие знакам предыдущих ступеней. Символ

наиболее абстрактен и его конкретная привязка осуществляется ad hoc, но и индексы чаще всего

создаются для решения некоей конкретной (ad

hoc) задачи, - например, мы договариваемся, что цветок на окне

сигнализирует об опасности. Каждый человек в процессе жизнедеятельности и,

особенно - в автокоммуникации, использует множество таких ad hoc индексов.

Поскольку

восприятие и осмысление информации человеком существенно зависит от степени её

абстрактности, то необходимо это учитывать при коммуникации, особенно в

процессе обучения. Использование информационных знаковых систем разной степени

абстрактности и их оптимальное сочетание в процессе обучения позволит повысить

его эффективность. Эмпирически к этому стремятся все педагоги, но семиотический

подход позволит дать научно обоснованные рекомендации для разных уровней

подготовки как обучаемых, так и обучающих.

Семиотический

подход может оказаться весьма плодотворным и во множестве других случаев,

например, для однозначного понимания сообщений следует использовать не только

слова, но и графическое представление, и даже иллюстрации. В официальных

документах это не принято, но ведь именно официальные документы должны

восприниматься всеми их пользователями однозначно, они должны быть составлены

таким образом, чтобы не допускать множественности толкований. Это будет

практическим применением принципа дополнительности Н.Бора, который гласит, что

ни одно сложное явления не может быть описано посредством одного языка, то есть

с помощью одной знаковой системы. Необходимо использовать различные знаковые

системы, с разной степенью абстрактности, только такой подход позволяет

адекватно описать и понять действительность.

Таким образом, основная задача семиотики

как науки состоит в том, чтобы дать теоретическое обоснование оптимального

сочетания знаковых систем с разной степенью абстрактности для различных типовых

ситуаций, что позволит обеспечить более точную передачу и понимание информации.

Задача эта трудная и требует больших усилий для решения, но её результатом

может явиться более глубокое понимание общественных явлений и процессов, и

более эффективное управление социально-экономическими системами.

23.06.2009